Уважаемые посетители!

Мы Вас ждем!! В музей без QR-кода!!!

Необходимость использовать маску на территории музея сохраняется.

Уважаемые посетители!

Мы Вас ждем!! В музей без QR-кода!!!

Необходимость использовать маску на территории музея сохраняется.

Виртуальная выставка «Франция… Париж…»

Париж — столица Франции, удивительно красивый и чарующий город света, любви и искусства. Нет такого человека, который не мечтал бы посетить Париж, увидеть его, ставшие хрестоматийными, достопримечательности, окунуться в атмосферу раскованности и побродить по красивым бульварам. Даже человеку, никогда не побывавшему здесь, с детства известны такие названия, как Бельвиль и Тюильри, Большие бульвары и Лувр, Елисейские поля и Эйфелева башня…

Неповторимый шарм и красота Парижа во все времена привлекали художников. Много было написано картин в разных техниках живописи и с наиболее выгодных точек обозрения. А вот заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Андреевич Долгоруков (1902-1980)- график, плакатист, иллюстратор, сценограф, член союза художников СССР в 1969 году запечатлел Париж в графическом жанре, которые можно увидеть на виртуальной выставке.

Выставку можно будет увидеть с 9 октября с 11:00

875 лет стоит Елец на высоких берегах Быстрой Сосны. По меткому замечанию историка В.И. Татищева, расположенный в древности на окраинах русских владений, он долгое время был важным стратегическим пунктом: «бе бо страна сия защита земле русстей». И каких только завоевателей не видел он у своих крепостных стен!

В романе «Жизнь Арсеньева», вспоминая историческое прошлое Ельца, И.А. Бунин писал: «…город гордился своей древностью и имел на то полное право: он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей Подстепья на той роковой черте, за которой некогда простирались «земли дикие, незнаемые», а во времена княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что,

по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч, то и дело заходивших над нею, первые видели зарева страшных ночных и дневных пожарищ, ими запаляемых, первые давали знать Москве о грядущей беде и первыми ложились костьми за неё».

И было это, действительно, так.

В начале восьмидесятых годов ХIV столетия Елец дважды сжигал дотла хан Тохтамыш. Посетивший эти места по пути в Царь-Град митрополит Пимен сообщал в 1389 году: «Не бе бо видети тамо ничтоже, ни града, ни села, ще бо и быше древне грады красны… Пусто же все и не населено…» А спустя всего шесть лет, когда город был заново отстроен, вновь пришел новый, более грозный враг, одно имя которого наводило ужас. «Властелин Вселенной», непобедимый среднеазиатский эмир Тамерлан — с лучшей по тем временам, стотысячной армией, штурмовал Елец, отказавшийся сдаться на милость победителя, несколько дней. Предав непокорный город огню и мечу, после двухнедельной стоянки, Тамерлан внезапно снял свой стан и навсегда покинул пределы Руси. Об этом событии есть строки в книге «Звезды над Самаркандом» С. Бородина: «И повернул Тимур назад. И с тех пор только косил в ту сторону прищуренными глазами, и даже память о том, как уходил из Ельца, приказал истребить».

.JPG)

Столь поспешный отказ властителя полумира от предполагавшихся намерений завоевания Руси и Европы был понят россиянами как чудесное заступничество Божией Матери, ибо произошло это в день встречи чудотворной её иконы Владимирской неподалёку от Москвы на Кучковом поле.

Долго на месте уничтоженного города был пепел и запустение, лишь спустя два столетия упоминания о Ельце вновь появились в летописях. А воевать его жителям пришлось еще немало. Как писал В. Дорофеев в очерке «На роковой черте Подстепья стоит город Елец», «елецкие дружинники преграждали путь печенегам и половцам, в составе курского полка ходили в печальный поход с легендарным князем Игорем Северским, бились на Калке с войсками Чингисхана, одни из первых встретили орды Батыя, во главе с князем Федором Ивановичем Елецким громили Мамая на поле Куликовом». И всегда помнили, как тяжело, в кровопролитных боях приходилось отстаивать свободу и независимость родной земли. Помнили и свято чтили память павших.

В 1801 году на братской могиле «посеченных от воинов безбожного Темир-Аксака» в 1395 году ельчан, вместо обветшавшего креста была построена часовня в виде старинного воинского шлема, а в каждом городском храме на почетном месте находилась икона «Елецкой Богоматери».

Будучи гимназистом, Иван Бунин часто приходил на Красную площадь, стоял на крутом обрыве неподалеку от Вознесенского собора, смотрел на стремительно бегущие вдаль воды Быстрой Сосны, и вспоминал предания о тех далеких сражениях. В романе свои впечатления он воскресил так: «Дальше, за притоком, — Черная слобода, Аргамача, скалистые обрывы, на которых она стоит, и тысячи лет текущая под ними на далекий юг, к низовьям Дона, река,

в которой погиб когда-то молодой татарский князь, /…/ его, говорят, покарала чудотворная икона Божьей Матери, и доныне пребывающая в самой старой из всех наших церквей, что стоит над рекой, как раз против Аргамачи, тот древний образ, перед которым горят неугасимыя лампады /…/ темный средневековый Лик, смиренно и горестно склоненный к левому плечу под серебряным кружевом, колючим венчиком в мелко и разнообразно сверкающих алмазах, жемчугах и рубинах».

Отголоски этого события навсегда закрепились в названии елецкой слободы, ибо, по легенде, именно с её высокого утеса и сорвался в реку татарский князь, гарцующий на своем аргамаке.

История, один из любимых гимназических предметов Бунина, в Ельце ощущалась им особенно сильно. На Бабьем базаре легко можно было представить как здесь, у старинных городских ворот над высоким берегом Ельчика, продавались татарами в рабство русские пленницы. Крещенские морозы наводили мысли «на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых «земля на сажень трескалась». Кулачные бои слобожан, «то есть жителей Чёрной Слободы, Заречья, Аргамачи» напоминали боевые сражения. А ещё, ельчане поражали и удивляли национальным чувством гордости того, «что они русские и живут в России».

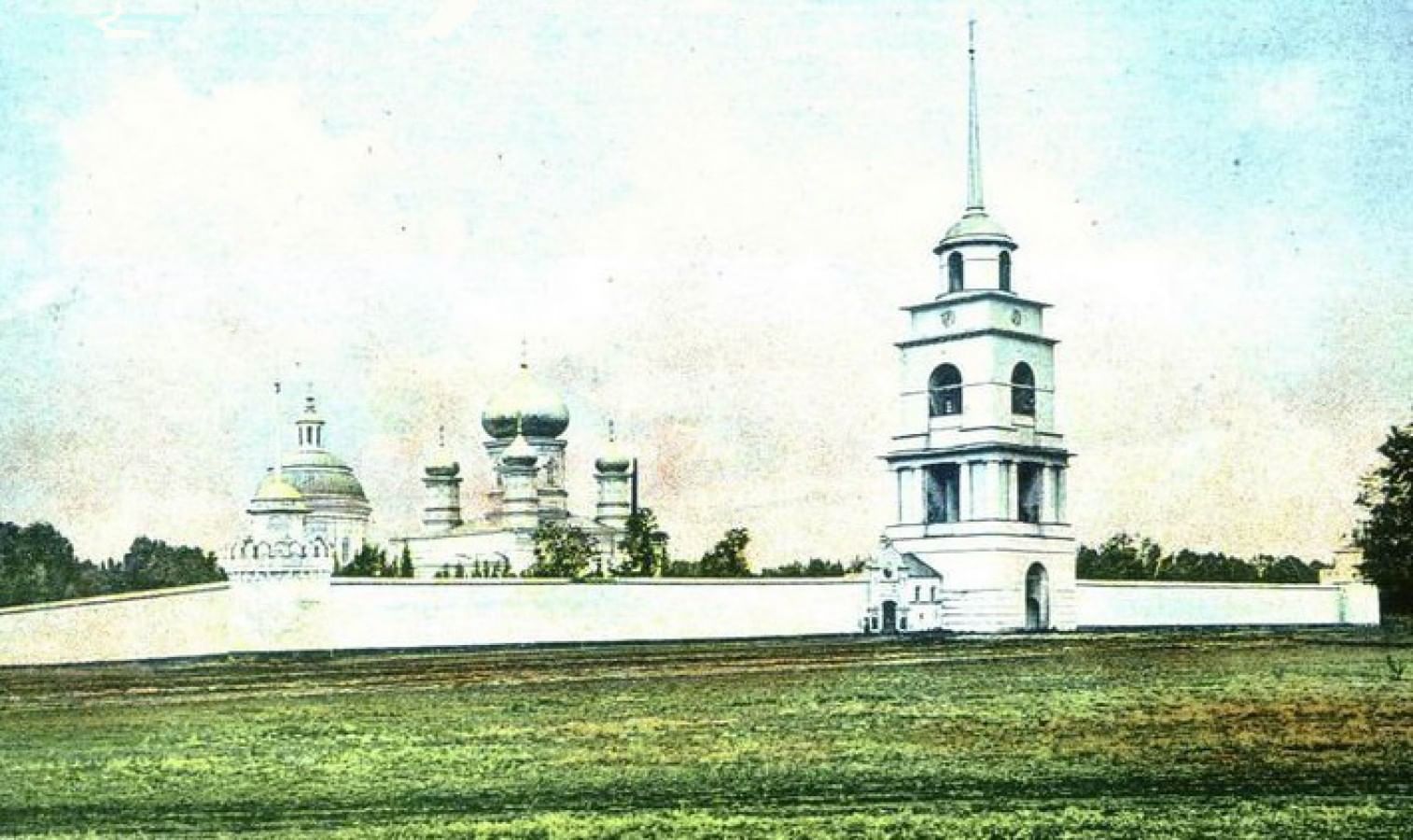

Елецкие святыни тоже несли на себе в глазах юного Ивана отблеск героической древности. «Там, при въезде /…/, — древний мужской монастырь /…/ я /… /почему-то томлюсь мыслью о его старине, о том, что когда-то его не раз осаждали, брали приступом, жгли и грабили татары: я в этом чувствую что-то прекрасное, что мне мучительно хочется понять и выразить в стихах, в поэтической выдумке…»

На Каменную гору, в хорошо известную по всей округе Знаменскую обитель, Бунин приходил как гимназистом, так и зрелым человеком, находя здесь душевное успокоение и отраду. Вот фрагмент дневниковой записи, сделанной его племянником Н.А. Пушешниковым 27 сентября 1916 года: «Когда поднимались по каменной лестнице вверх в женский монастырь, Иван Алексеевич остановился в изумлении: на площадке каменной лестницы стояла высокая молодая с бледным лицом монахиня, смотря на город, озаряемая красно-жёлтым солнцем, вышедшим из-за тучи. Она была необыкновенно красива.

— Это древняя княжна! – сказал И.А.»

Спустя годы, этот эпизод оживет в «Жизни Арсеньева», опять же с акцентом на древность:

«Я обошел кругом весь город. Я шел по той Черной слободе, что спускалась от Щепной площади к кожевенным заводам, перешел по горбатому, от древности полуразрушенному каменному мосту через зловонный речной приток, заваленный гниющими в нем бурыми шкурами, поднялся на противоположную гору к женскому монастырю, — он так и сиял против солнца меловой белизной своих стен, а из калитки его ворот выходила молоденькая монашка в грубых башмаках, в грубых черных одеждах, но такой тонкой, чистой, древне-русской иконописной красоты, что я, пораженный, даже остановился …»

Старинный каменный мост, упоминаемый в романе, встретится и в рассказе «Поздний час»:

«И я пошел по мосту через реку… Мост был знакомый, прежний, точно я видел его вчера: грубо древний, горбатый и как будто даже не каменный, а окаменевший от времени до вечной несокрушимости, — гимназистом я думал, что он был еще при Батые».

Как отмечал Бунин, история Ельца, как пограничного оплота древней Руси, была очень трагична. Он « /…/не раз пережил все, что полагается: в таком-то веке его «дотла разорил» один хан, в таком-то другой, в таком-то третий, тогда-то «опустошил» его великий пожал, тогда-то голод, тогда-то мор и трус… Вещественных исторических памятников он при таких условиях, конечно, не мог сохранить. Но старина в нем все же очень чувствовалась, сказывалась в крепких нравах купеческой и мещанской жизни /…/»

И как ещё один отголосок героической древности был характер большинства ельчан — сильный, независимый, с искренней гордостью своим Отечеством и чувством собственного достоинства, вызывающий уважение и являющий «законное порождение исконного духа России».

23 и 24 октября

в нашем музее

(литературно-мемориальный музей И.А.

Бунина, находящийся по адресу: г. Елец, ул. М. Горького, 16) пройдут

театрализованные экскурсии

«В гостях у мещанки А.О. Ростовцевой»

с демонстрацией кружевоплетения.

Хотите заглянуть в прошлое, в ХIХ век? Если да, то непременно приходите. Вы попадете в уютный мещанский дом на улице Рождественской в Ельце. Гостеприимная хозяйка Анна Осиповна проведет вас по комнатам, расскажет о домочадцах, обычаях того времени и о своем постояльце – гимназисте Иване Бунине, о его семье. Вы узнаете много интересного о гимназической жизни, о его любимых занятиях в свободное время. Вас не оставят равнодушными вальс, звучащий из старинного граммофона и чудо рождения на ваших глазах знаменитого елецкого кружева..

Экскурсии будут проходить только по предварительной записи

запись по тел. 2-43-29, 2-43-22

Минимальная группа 10 человек

Выпуск 4.

В списке купцов, вносивших существенные пожертвования на нужды Ельца, есть и Иван Кононович Кожухов, в течение многих лет исполнявший должность городского головы. У него был огромный сад «Пасека» на окраине города, за Чёрной слободой. Он представлял собой большой ухоженный парк с вековыми дубами и вязами, обнесённый кирпичной стеной. В нём росло множество плодовых деревьев, имелись оранжереи, китайские беседки, два больших пруда с рыбой, ручей.

Через пруды были перекинуты фантастического вида мосты со статуями, построены искусственные гроты и беседки. Вокруг громадной толщины дерева был построен китайский домик. Этот сад долгое время оставался настоящим примером паркового искусства. Здесь в праздничные дни устраивались общественные гуляния: играла музыка, кружились в вальсе пары, выступали хоры, молодежь играла в горелки и жмурки, водила хороводы.

В 1829 году «Пасеку» удостоил своим посещением персидский принц Хозрев – Мирза, ехавший в Петербург извиняться перед императором Николаем I за гибель русского посольства и его посла А.С. Грибоедова.

В бумаге с церемониалом встречи, разосланной Управляющим министерством внутренних дел Федором Енгелем должностным лицам городов, оказавшихся на пути следования персидской делегации, в разделе «Особые примечания» сообщалось: «Принц встает в 11 и 12 часу, завтракает во 2-м, обедает в 8 часов, по захождении солнца. Любит, чтобы вечером была музыка перед его окошками.

Когда бывает приглашен к кому-нибудь на обед, то накрывается ему особенный стол с почтеннейшими лицами того города, потому что его чиновники не смеют при нем ни есть, ни сесть, а для того они обедают в другой комнате на другом столе.

Любимая их пища: мед, лимонат и все вообще кисло-сладкое; вина же не употребляют никакого. Любят очень хорошее варенье, апельсины, лимоны, землянику, клубнику и все вообще ягоды, даже и огурцы. Для приготовления шербета нужна клюква.

Почивает на мягком. Большой охотник до российских балов, равно как и все его чиновники».

Кожухов по случаю посещения такого высокого гостя дал блестящий бал.

В нём приняло участие всё знатное купечество и дворянство Елецкого уезда. Хозрев – Мирза неоднократно танцевал с прелестной девушкой – дворянкой, которой при прощании подарил великолепную шаль персидской работы.

Входивший в его свиту визирь Емир Назам впоследствии сказал, что он будет в Персии просить позволения не быть никогда свидетелем приёма русского посланника, ибо приём, сделанный им в уездном городе России, никогда не может быть учинён даже в столице Персии.

Перечислять заслуги богатых представителей Ельца XIX века можно долго. Хотелось бы, чтобы современные предприниматели возобновили их традицию: оставлять после себя потомкам только хорошую память.

Выпуск 3.

Среди елецких толстосумов встречались очень любопытные и оригинальные типы, которых обыватели обычно называли «взбалмошными особами». Ярким примером такого сумасбродства был богач, помещик Танеев. Интересные факты о нем оставил в очерке «Из записной книжки скучающего туриста» Василий Иванович Немирович-Данченко.

Однажды, разозлившись на своего управляющего, он посадил его на веревку и начал опускать в колодец. Не рассчитав глубину, купал, купал, да и утопил несчастного. После этого Танеев собственноручно написал на себя донос и велел позвать вдову. Когда она вошла в кабинет, помещик упал перед ней на колени: «Мужа твоего утопил. Простишь – 25 000, дом, детей воспитаю. Не простишь – вот сознание моё, иди к следователю. Меня сошлют в каторгу». Бедная женщина согласилась на первое.

Ещё одно было у него развлечение: стрелять на дороге встречных крестьянских лошадей. «У нас, — рассказывали старики, помнившие это время, — кони почесть и не колели. Как придет ему, коню – то время колеть, ну, на большой дороге и сторожишь помещика Танеева.

Едут – коня поперек дороги. Сейчас они пистолет вынут – бац. «Как ты смеешь, — кричат, — проезду мешать?!» Ну, мы известно, шапки долой, стоим, плачем. «Сколько твой конь стоит?». «Сто рублей», — говорим. – (А ему красная цена, по тем временам, двадцать пять). Он сейчас: «Выдать!» И никогда не торговался; славный барин был». У Танеева был заведен порядок: когда у крестьянина подыхала лошадь, ему давали новую, горела изба – строили лучшую. Случилось, крестьянина драли за то, что не попросил помощи, попав в беду. Крестьяне любили помещика сердечно и очень горевали, когда он разорился. Оборванный, грязный и пьяный, бывший богач ходил по улицам Ельца, говоря прохожим: «Я Танеев, дайте пятачок». А иногда прибавлял: «Прежде я по сотням рублей давал!»

Конечно, не все миллионеры бездумно распоряжались своим состоянием. Многие не только наслаждались жизнью, но и, стремясь помочь нуждающимся, жертвовали большие суммы на благоустройство родного города и благотворительные нужды.

Так, братья Валуйские, навсегда останутся в памяти ельчан как организаторы первой профессиональной пожарной команды и строители пожарной каланчи;

Заусайловым были возведены Дом Призрения и приют для малолетних детей;

благодаря капиталу Полякова в городе появилась казенная мужская гимназия.

Выпуск 2.

После Желудкова, еще одним известным богачом – капиталистом считался купец I гильдии, потомственный Почетный гражданин Иван Васильевич Шапошников. Его состояние оценивалось в 10 миллионов рублей и было приобретено им от валовой торговли скотом, шерстью и мёдом.

Обладая громадным состоянием, он отличался крайней бережливостью, с годами перешедшей в безмерную скупость. По свидетельству современников, он не только не пользовался благами сего мира, но нередко отказывал себе даже в самом необходимом. Одеждой едва отличался от нищего и ел «самую скудную пищу». Весь мелкий торговый люд находился у него в рабстве. Стоило только один раз занять у него деньги по необходимости, как должник уже не мог вырваться из кабалы, платя большие проценты. Редко кто, задолжав Шапошникову, выходил потом из его зависимости. Беспощадный скряга не имел понятия о сострадании: его должники теряли не только состояние, но даже часто кончали жизнь самоубийством. Такие «подвиги» купца создали ему репутацию «обладателя проклятых денег».

Авдотья Федоровна Шапошникова была точной копией мужа и полностью разделяла все его взгляды. Жили супруги весьма своеобразно и довольно замкнуто. Родственница Шапошниковых, дочь купца Шилова, иногда гостившая у них, впоследствии вспоминала: «В доме царила могильная тишина. Не было здесь ни разговоров, ни шуток, ни каких-либо веселых развлечений; вечером даже не полагалось свечей, зажгут, бывало, в одной комнате лампадку и тем ограничивается все освещение».

По старому обычаю в Ельце на Прощеный день родные и знакомые одаривали друг друга пряниками. К Шапошникову, как к богачу, «наносили этого добра великое множество» . Авдотья Федоровна «разрезала их на мелкие кусочки, набивала ими целые мешки и развешивала на шестах в кладовой. Эти пряники – то и почитались у них как лакомство».

Любимые супругами ежедневные чаепития, по рассказам родни, выглядели так: «Авдотья Федоровна всегда употребляла с чаем вместо сахара мед, имевшийся в доме по случаю торговли им; нальет, бывало, самого жиденького чая, положит в него меду, забелит молоком, а потом смакует…». А старик Шапошников в это время звал обычно любимого слугу Яшку: «Яков, накось вот тебе грош, сходи купи калач; мягкий – то дорог, постарайся найти черствый».

Оказать помощь нуждающемуся или подать копейку нищему Иван Васильевич категорически отказывался, хотя в тоже время не прочь был жертвовать на церкви, потому что, по собственному признанию, боялся, «как бы черти за скупость не стащили его живьём в ад». На средства купца строился Троицкий мужской монастырь,

кладбищенская церковь Казанской Божией Матери,

а также был возобновлен Знаменский женский монастырь.

По преданию, на освящении собора Троицкого монастыря, Шапошников поинтересовался у знаменитого елецкого священника Иоанна Жданова, хорош ли новый, столь большой и просторный храм? Прозорливый старец вздохнул, и ответил: «Храм хорош, да больно мал». И, видя удивленный взгляд купца, пояснил: «Ибо он не вместит всех, обиженных тобою».

Непомерная жадность и зависть стали причиной смерти Ивана Васильевича. Имея хутор недалеко от города, он однажды заспорил с соседним землевладельцем из-за клочка земли. Получив известие о том, что дело в суде проиграно, богач скоропостижно скончался от апоплексического удара без «надлежащего христианского напутствия».

Очевидцы уверяли, что похороны богача «представляли собой явный гнев Божий». Когда траурная процессия направлялась к кладбищу, «светлый, безоблачный летний день вдруг омрачился, надвинулась страшная туча, поднялась буря, сопровождаемая невиданной грозою. На всех присутствовавших жителей города напал панических страх. Родственники покойного разбрасывали горстями медные и серебряные деньги нищим, но последние бросали их обратно, говоря: «Не надо нам ваших денег, — они проклятые!».

После похорон, жена Шапошникова начала спешно раздавать деньги родным. При этом случился один курьёз, описанный Назаровым: «Одни богатые купцы, не желали воспользоваться «проклятым» капиталом, долго отказывались, и только по усиленной просьбе Авдотьи Федоровны нарядили к ней подводу для забрания движимого имущества. С подводой был отправлен приказчик по кличке «Ванька Хромой». Он приехал к Шапошниковой, и та, вместо домашнего скарба, навалила ему несколько мешков звонкой монеты, состоящей из золота и серебра, на сумму, как оказалось впоследствии, полмиллиона рублей, и тот сохранно привез эти деньги на двор своего хозяина.

Хозяин был человек честный и добрый, но обладал взбалмошным характером и порой любил прихвастнуть. Выйдя на балкон и увидев въезжающего во двор приказчика, он закричал:

— Ванька, что у тебя на возу?

— Деньги, господин хозяин, от Шапошникова к вам привёз; куда прикажете девать?

— Какие деньги, на что они нам? Нам не нужны «проклятые» деньги, вези их со двора долой! У нас и своих девать некуда!

Ваньке не было другого выхода, как только свезти деньги к себе домой. По дороге один мешок упал с воза. Ванька его не поднял и на замечания прохожих о потере мешка отвечал: « Не нужен; тут, на возу, еще осталось!». Кем был поднят потерянный мешок с деньгами, — неизвестно. А вот Ванька Хромой вскоре после этого открыл свою собственную торговлю, пристроив к ней и своих братьев. Дела их пошли настолько хорошо, что впоследствии они добились звания потомственных почетных граждан».

Со временем выяснилось, что Шапошников прятал деньги всюду, где только мог. Так, через несколько лет после его смерти, вдова продавала на рынке разное старьё, в том числе и дорожный тюфяк. Он был настолько ветхим, что Авдотья Федоровна почти силой навязала его одному из своих родственников за 10 рублей ассигнациями. Родственник, более из-за угождения старухе, скрепя сердце, заплатил требуемую сумму и, принеся покупку домой, забросил на чердак. Через год на домашнем совете было решено вынуть из тюфяка шерсть, чтобы «употребить её на что-нибудь полезное». Когда стали пороть верх, то обнаружили, что тюфяк был почти половину набит ассигнациями, которых оказалось на 80 000 рублей.

Подобный случай произошел и с одной из прислуг Шапошниковой. Хозяйка подарила ей на память старую перину, в которой, как выяснилось позже, было спрятано 100 000.

Сама же Шапошникова, оставшись после смерти мужа наследницей его миллионов, денег на себя почти не тратила и до последнего дня зарабатывала на жизнь шитьём мешков для муки.

Выпуск 1.

Народная мудрость утверждает: самое сильное испытание для человека – это испытание богатством и властью. К сожалению, редко кому удается преодолеть его успешно, сохранив при этом душевную чистоту, благородство и милосердие. Но, поскольку каждый человек неповторим и индивидуален, то и достаток, материальное благополучие открывают в каждом совершенно разные черты. Примером тому может служить жизнь некоторых богатых ельчан ХIХ столетия.

Первым елецким богачом первой половины XIX в. считался купец Кирилл Петрович Желудков.

В юности он был простым башмачником и, по словам соседей, жил в старой ветхой хатёнке под соломенной крышей с редким плетнем вместо забора, недалеко от Введенской церкви.

Будучи от природы смышленым и расторопным, Кирилл быстро освоил и хорошо знал грамоту, отличался красивым почерком. Это последнее качество помогло ему устроиться в Провинциальную Канцелярию, где он и прослужил более двух лет. Но однажды, после работы, Желудков домой не вернулся. Прошел день, другой, месяц и годы, а о нем не было никаких известий. Жена, погоревав, решила, что муж погиб, и начала поминать его «за упокой». Через шесть лет, в 12 часов ночи, во время звона к заутрени под Пасху домочадцы услыхали стук в окно и голос пропавшего главы семьи. Вообразив, что супруг восстал из гроба, перепуганная жена бросилась за помощью через двор к соседям. Последние были озадачены этой новостью не меньше её, но когда, собравшись с духом, вошли в хату, то увидели сидящего там Желудкова «здравым и невредимым.» Как объяснил Кирилл Петрович жене своё долгое отсутствие, так и осталось тайной. Народная молва утверждала, что вернулся он домой с большими деньгами, но откуда они взялись, никто не знал. Вскоре после возвращения Желудков поступил управляющим по винным откупам, где и началась его карьера.

Спустя некоторое время он самостоятельно начал вести обширную торговлю лесом, шерстью, скотом и продуктами. О размахе его деятельности можно судить по такому факту: в октябре ежегодно пригонялось с Дона и Черноморских степей до 40 000 голов овец и забивалось на салотопенном заводе.

Появились лишние деньги, и зажил Кирилл Петрович, по словам ельчан, «настоящим вельможей.» Построенные им в городе каменные дома считались самыми лучшими, а штат прислуги перевалил за 100 человек. Его лакеи, швейцары, повара, кучера с разрешения хозяина жили чуть не по-барски: «одевались в еноты и бархат, были знакомы с городской знатью, которая считала за честь принимать их у себя.»

Поражали и обширные конюшни Желудкова, в которых содержались лошади различных пород: рысаки, иноходцы, скаковые и прочие.

Традиционные зимние катания на санях превращались в незабываемое зрелище для горожан, ведь со двора первого богача выезжала такая «длинная кавалькада, что тянулась целыми улицами». Во время обеда у Желудкова, по рассказам очевидцев, садились за стол не менее 100 человек.

Роскошные застолья, устраиваемые им по какому-либо поводу, обычно продолжались несколько дней, причем гости были не только местные, но приезжали из других городов. Женитьба старшего сына Желудкова стала настоящим «пиром на весь мир», который длился 6 недель.

Из городского дома гуляния зачастую переносились на загородную дачу «Пажень», находящуюся верстах в трех от Ельца.

Современники описывали её так: «300 десятин леса из вековых дубов, обширный пруд, на котором красовались гондолы и стаи лебедей, роскошнейший сад со всевозможными плодовыми деревьями, оранжереями, теплицами, китайскими беседками, статуями и причудливым гротом, высеченным из камня». Все это великолепие окружало поразительный по красоте и убранству трехэтажный каменный дом. К нему вела длинная лестница, украшенная дорогими бронзовыми венецианскими решетками. 30 жилых комнат и гордость Желудкова – огромный круглый зал были отделаны декоративной живописью известного в то время художника Михаила Скотте.

Приглашенные гости веселились в «Пажени» не один день: «музыка, катание в гондолах, песенники, хороводы, блестящие иллюминации сменялись по очереди».

Рассказывая о К.П. Желудкове, невозможно не упомянуть о его характере. Огромное богатство, достигавшее до 30 000 000 рублей ассигнациями, не уменьшило его природной мягкости и неограниченной доброты, основывавшейся на любви к ближнему.

«В течение многих лет своей жизни Желудков всем немощным и нищим людям давал бесплатное помещение на углу своего дома, отпуская от себя все необходимое для жизни», — писал Е. И. Назаров в очерке «Некоторые сведения о елецких капиталистах с половины прошлого столетия». Радушный прием ждал в его доме и всех бедных родственников, которых у него было немало.

В 1841 году купец умер и, спустя 4 года семья разорилась полностью. Но даже в столь тяжёлом материальном положении благородство и порядочность не потеряли для детей Желудкова первостепенного значения. Как легенду, долго рассказывали ельчане о беспрецедентном поступке старшего сына Желудкова Петра, уничтожившего «целую кипу долговых обязательств», по которым ему должны были многие елецкие торговцы.

Объяснил он это так: «Мы Желудковы, во всю свою жизнь никого не преследовали в несчастии, и я решил пострадать один, чтобы не разорить многих». Его арестовали за долги, посадили в тюрьму, но скоро выпустили. Несчастный Петр Кириллович жил после этого недолго и умер в крайней нищете.

(к Всероссийской акции «Культурная суббота», посвященной сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия).

«За всю долгую жизнь с её бумагами, чтением книг, странствиями и мечтами я так убедил себя, будто я знаю и представляю себе огромные пространства места и времени, столько я жил в воображении чужими и далёкими мирами, что мне все кажется, что я был всегда, во веки веков и всюду. А где грань между моей действительностью и моим воображением, которое есть ведь тоже действительность, тоже жизнь? /…/

Я жажду жить и живу не только своим настоящим, но и своей прошлой жизнью и тысячами чужих жизней, современным мне и прошлым, всей историей всего человечества со всеми странами его».

И.А. Бунин

#Культурнаясуббота #ИванБунин #Мирисогласие

Виртуальная выставка

«Елец и ельчане бунинской поры»

Старые фотографии — это настоящая кладовая истории. Они могут многое рассказать о том, как жили люди много десятилетий назад, чем они интересовались, какую одежду носили. Снимки документируют жизнь прошлых столетии. На виртуальной выставке представлены одиночные и групповые фотопортреты ельчан конца ХIХ — начала ХХ веков, сделанные в известных елецких фотоателье. Собраны интереснейшие редкие фотографии, которые вызывают огромный интерес у всех, кто интересуется историей.